台灣老照片

版主: Hammer

-

Hammer

- 版主

- 文章: 11871

- 註冊時間: 週二 12月 02, 2003 5:47 pm

- 來自: 槍客村

Re: 台灣老照片

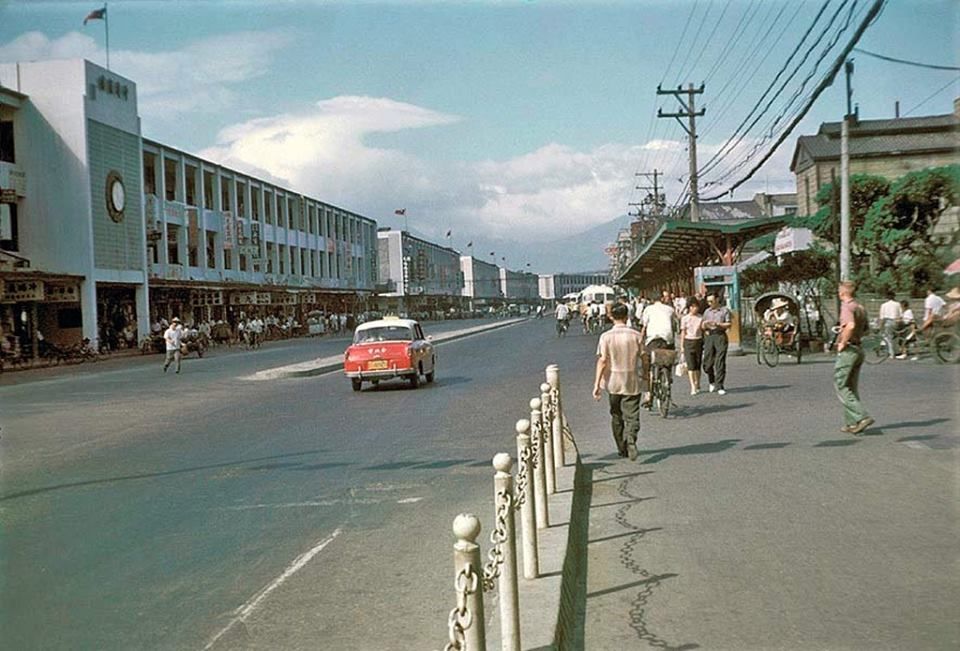

1962年,台北市中華路一段,南往北望。畫面最左側為中華商場信棟,畫面最右側外籍男子站立處大約是現在的錢櫃中華新館前方、捷運西門站5號出口處。

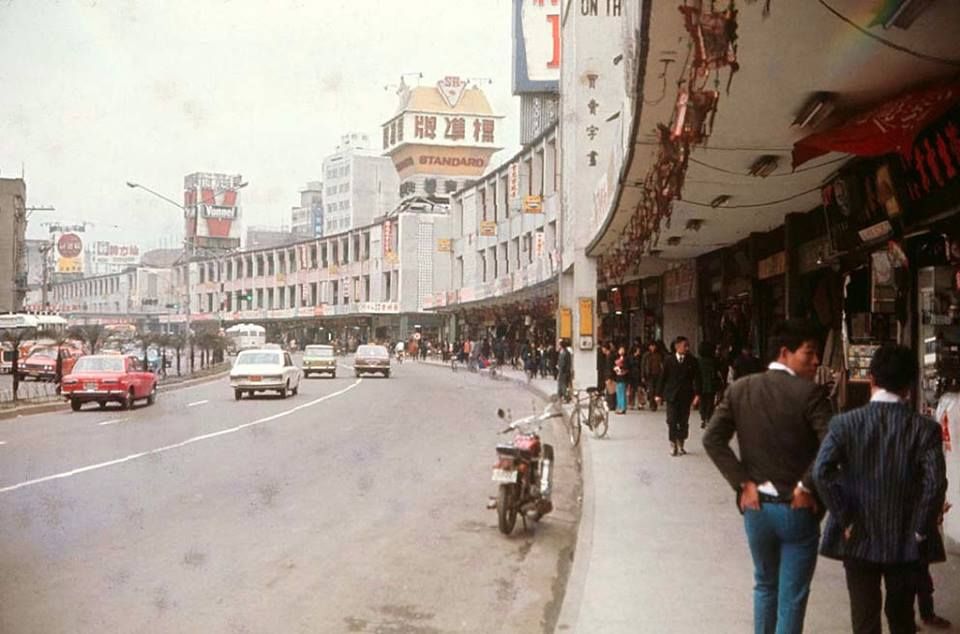

1971年,位於台北市中華路上的中華商場,鏡頭往南望,畫面右側為中華商場八棟裡位於最北邊的忠棟。

1967年,台北市中華路與成都路口的西門圓環。照片裡正前方的「南洋百貨公司」為龔漢生所經營,於1977年倒閉,就是現在西門紅樓旁邊的「NET服飾」所在地。在畫面裡可以看到三部電影的名字,包括南陽百貨外牆上的:1966年發行的美國戰爭片《死亡任務》(Mission to Death)與1967年發行的英國動作片《女煞星》(Deadlier Than the Male),以及右邊「新世界戲院」外牆的電影看板:1966年發行的義大利西部片《大隱俠》(Sugar Colt)。

另外,在畫面左側的西門圓環中央有個「台北市昨日車禍統計」:車禍6件、受傷5人、死亡1人

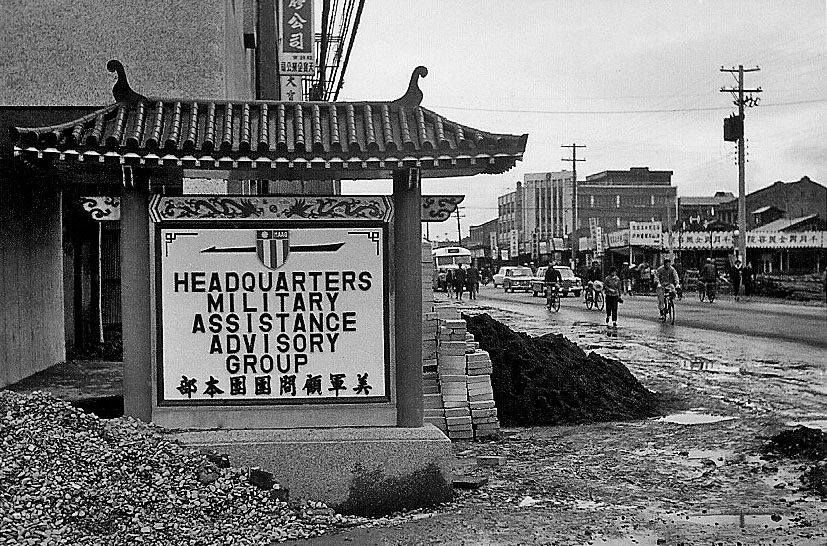

1967年聖誕節,美軍顧問團團本部在台北市信義路三段設立,位於師大附中斜對面,畫面右前方的三層樓建築就是現在建國南路口的合作金庫,攝影者站的位置在信義路三段134巷口,即現在的AIT(美國在台協會)旁邊。

台北市忠孝西路一段(公園路口)1957 vs 2012

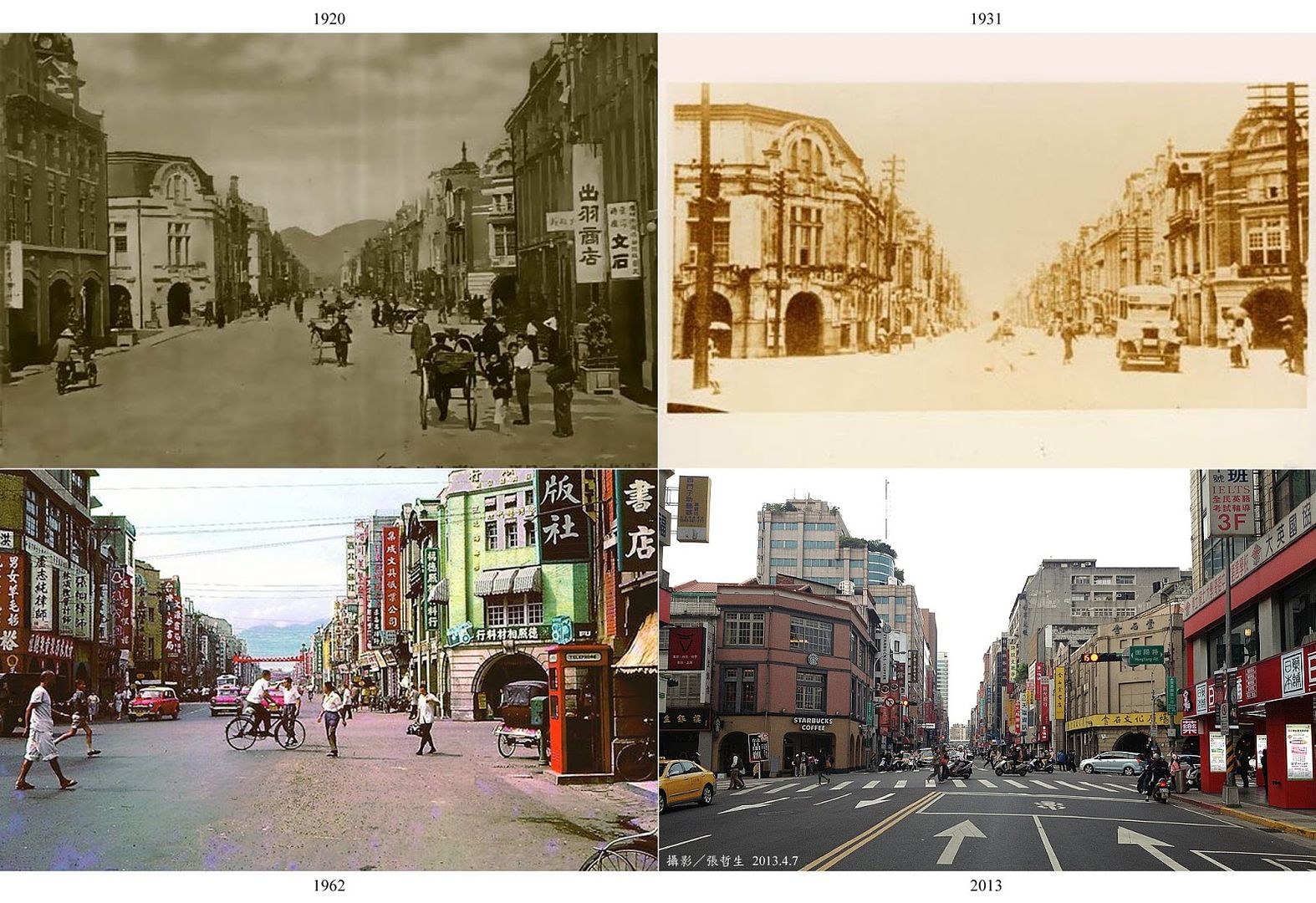

台北市重慶南路與衡陽路口

1970年,台北市中華路與衡陽路口的新聲戲院。

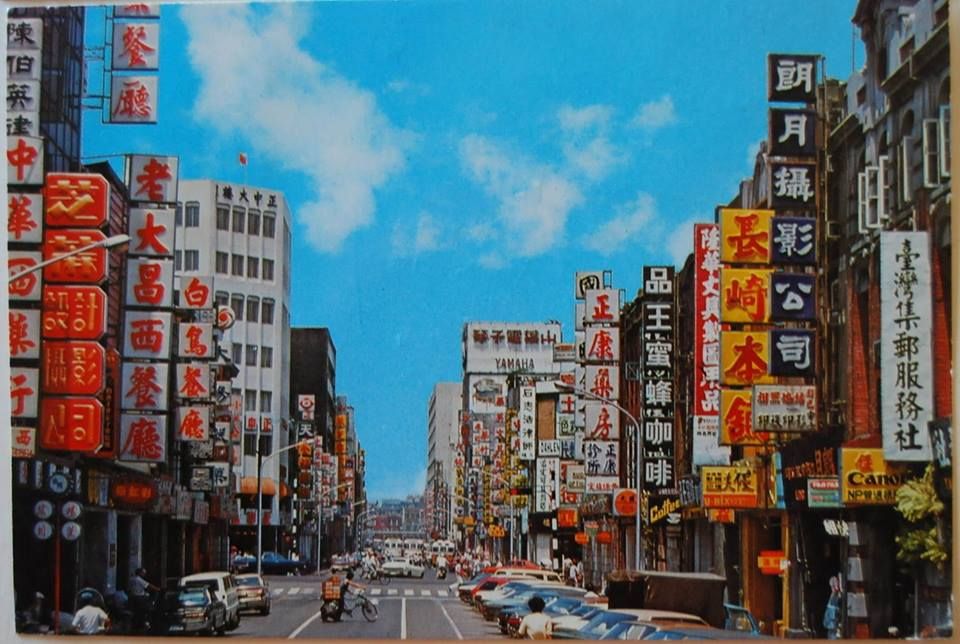

台北市衡陽路(重慶南路口)

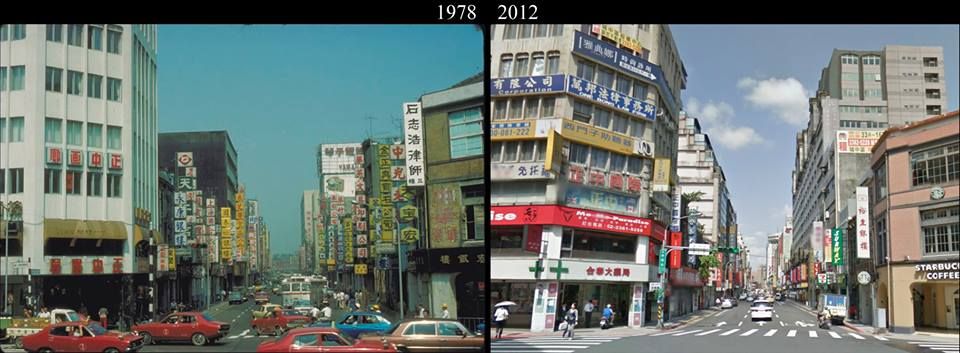

1978 vs 2012

- M16A1

- 文章: 28287

- 註冊時間: 週四 11月 27, 2003 11:43 pm

Re: 台灣老照片

這種幼年時的記憶 成年後再舊地重遊 感覺變小變窄 都是人之常情arf 寫:現在中華商場鐵道沒了,反覺得中華路小多了?

捷運出入口和人行道,

佔了很大的部份。

可從醫學的角度 身理與心理的角度去解釋 幼年時觀點和大人的空間認知是有差別

可以說是出在身體體型角度 也有可能是出在腦的發展 讓人對於空間感的認知有所改變

而成年之後 空間感有時還是會有差別 主因就是日久之後~對空間適應 是會有放大空間感覺

即便是成年人 一旦遠離這個熟悉的住宅空間環境 五年後再回 可能就感覺當時怎麼能適應這麼小住宅

個人覺得 對於自身所居的狹小環境 產生適應性的空間感 是一種人類與生俱來~心理適應環境生活的本能之一

. 讓中華民國永遠存在.

-

Hammer

- 版主

- 文章: 11871

- 註冊時間: 週二 12月 02, 2003 5:47 pm

- 來自: 槍客村

Re: 台灣老照片

1943年的「國際館」戲院位於台北市的西寧南路與峨眉街口,是日本東寶映畫的直營戲院(可以看到電影看板下方有間名為「東寶」的餐廳),也是萬年商業大樓的前身;當日上映的電影叫做《陸軍航空戦記~ビルマ篇》(陸軍航空戰記~緬甸篇),是日本航空紀錄片的代表作,片長91分鐘,由日本映畫社製作,1943年發行。

1935年,台灣電影發行業公會的理事長真子萬理,收購當地的日本料理店,將之改建為戲院,並於1936年元旦以「國際館」之名開幕營業,當時是日本東寶映畫的直營戲院;1945年台灣光復之後,國際館更名為「國際戲院」。

這是1961年2月16日(大年初二)拍攝的台北市西寧南路街景(鏡頭往南望),右邊是峨眉街口的國際戲院(萬年商業大樓的前身),右側建築招牌林立,包括廣豐裝潢專家、華都舞廳、華都大旅社、華都大飯店、祥泰綢布莊...等,遠方為成都路口。華都舞廳為60年代台北知名的舞廳之一,後來更名為「華都俱樂部」藏身「西門新宿」6樓,不過早已結束營業了。對照現在的街景,可以發現左側建築物的變化不大。

1970年10月,中影出現財務危機,售出位於台北市西門町的國際戲院;之後,國際戲院被拆除,並在同址建造萬年商業大樓,由台北名建築師蔡柏鋒負責打造,1970年破土動工,並於1973年落成。

1973年10月6日,萬年商業大樓正式啟用,內有二百家商店同時開幕營業,至今仍為西門町著名之地標。

今日的萬年商業大樓

- Ed

- 文章: 3263

- 註冊時間: 週六 9月 11, 2004 4:47 pm

- 來自: 小巨角

Re: 台灣老照片

這部宣傳紀錄片的配樂與主題曲是由台籍音樂家江文也所編寫,不過在如今兩岸關於江氏的相關介紹資料,在其生平作品中遺漏了這一部。Hammer 寫:

1943年的「國際館」戲院位於台北市的西寧南路與峨眉街口,是日本東寶映畫的直營戲院(可以看到電影看板下方有間名為「東寶」的餐廳),也是萬年商業大樓的前身;當日上映的電影叫做《陸軍航空戦記~ビルマ篇》(陸軍航空戰記~緬甸篇),是日本航空紀錄片的代表作,片長91分鐘,由日本映畫社製作,1943年發行。

奴才們總以為拒絕向自己主子下跪的人,必定是自己主子對頭的奴才。

-

jcooper

- 文章: 5520

- 註冊時間: 週一 12月 01, 2003 2:02 am

Re: 台灣老照片

還有...M16A1 寫:這種幼年時的記憶 成年後再舊地重遊 感覺變小變窄 都是人之常情arf 寫:現在中華商場鐵道沒了,反覺得中華路小多了?

捷運出入口和人行道,

佔了很大的部份。

可從醫學的角度 身理與心理的角度去解釋 幼年時觀點和大人的空間認知是有差別

可以說是出在身體體型角度 也有可能是出在腦的發展 讓人對於空間感的認知有所改變

而成年之後 空間感有時還是會有差別 主因就是日久之後~對空間適應 是會有放大空間感覺

即便是成年人 一旦遠離這個熟悉的住宅空間環境 五年後再回 可能就感覺當時怎麼能適應這麼小住宅

個人覺得 對於自身所居的狹小環境 產生適應性的空間感 是一種人類與生俱來~心理適應環境生活的本能之一

大家記不記得中華商場在二樓的麵店?竟然還塞得下一個"半樓",客人可以在上面吃麵?

坐滿老先生看電視的茶館?

我們住在萬華,附近很多軍眷,退伍軍人,我幼稚園讀的也是聯勤的幼稚園,更小時很多老先生看我母親帶著我,常常停下來問我多大啦,摸摸我的頭...很多年後我才在想,他們或許都沒成家生子吧?

以前覺得中華商場真大,拆掉後一看,路上的痕跡怎麼那麼窄?軍史館旁那個福利站,二十年後再進去,也是百感交集,腦海中的畫面也是停在民國60.70年代,年前人擠人,售貨員嚴格控管數量要登記...

很克難但很溫馨的年代。對了,台北憲兵隊以前民國60.70年代大門開在中華路上,後來改在長沙街上,現在長沙街賣家具的也沒了。

嚇到腳軟,或凌虐人犯,看似兩件事,其實是一件事。

-

Hammer

- 版主

- 文章: 11871

- 註冊時間: 週二 12月 02, 2003 5:47 pm

- 來自: 槍客村

Re: 台灣老照片

1978年的新生北路一段,最下方的橫向道路為松江路;這是從東南方往西北方望去,右邊建築物裡有一家「北一冷凍材料」現在還在原址。

今日該處google街景: http://goo.gl/maps/6oHhq

-

Hammer

- 版主

- 文章: 11871

- 註冊時間: 週二 12月 02, 2003 5:47 pm

- 來自: 槍客村

Re: 台灣老照片

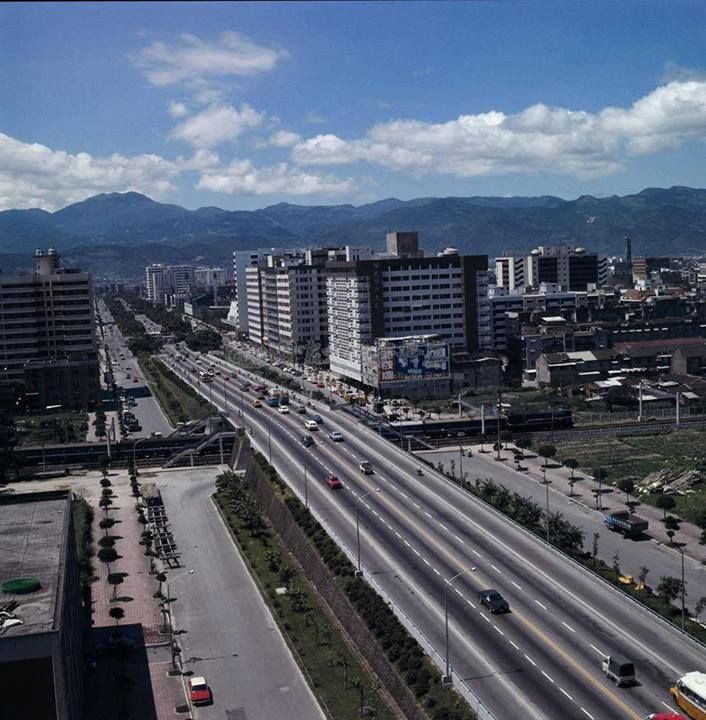

1972年拍攝的台北市敦化南北路與八德路口,攝影者位於敦化北路,鏡頭往敦化南路望去。

今日google街景:http://goo.gl/maps/e3GDi

1970年的台北市仁愛路與敦化南路交界處的大圓環,右上方是仁愛路往東,隱約可以見到仁愛路北側正在施工中的國父紀念館(1972年5月16日落成),而1984年營業至今的雙聖冰淇淋仁愛店就在圓環的左上角。圓環中心的銅像是我國第一任監察院長于右任先生(立於1966年),後來在陳水扁市長任內的元宵節燈會佈置時,銅像基座遭到破壞,於1997年遷移至國父紀念館的廣場放置。

1996年的仁愛路圓環(畫面上方為仁愛路往東)。

1965年的台北市南京東路與敦化北路交叉路口圓環,圓環中央是吳稚暉銅像,台北市立棒球場位於左側。

誰在線上

正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 33 位訪客