中华民族的最大悲剧 - 1949年推翻了幼年的民主政府

好久没有遇到这么令人恶心的一句话了。

以下摘自《战场上的蒲公英——一个国民党伞兵的军旅记录》

http://hahalai666.blog.163.com/blog/sta ... 121228110/

1946年4月,刚在“反苏运动”中立下汗马功劳的“青年从”就转而大闹南京总统府,有个家伙居然还在总统府的墙上画了个大王八。

而这位敢在蒋委员长办公室的大门口表现漫画才能的傻大胆,就是蔡智诚的老朋友潘崇德。

1946年4月之后的南京,就象是政治闹剧的大舞台。

一方面,报纸上接二连三地登出各种各样的“好消息”,另一方面,大街小巷间却充满了天怒人怨,集会游行和抗议漫骂此起彼伏——而有意思的是,这些不满的情绪,往往又是因为那些“好消息”引起的。

比如,有好消息说,苏联从东北撤军了。

可是,外国的撤军并没有换来中国的和平,苏联人前脚刚走、国共两党后脚就打了起来,4月份以后的东北地区成了军事冲突最激烈的战场,而就在这时候,南京城里的东北人也纷纷上街请愿。

抗战胜利后,大批的东北籍军人、学生和阵亡将士遗属滞留在国统区,他们无法返乡(华北的铁路和公路全都被共产党阻断了)、没有经济来源(部队番号被取消了),生活窘困不堪——中山大道上每天都有东北军人举着“要回家,要工作”的牌子申请救济,还有的孤儿寡母打着招魂幡讨要抚恤金,个个面黄肌瘦、衣衫褴褛,就象叫花子一般。

姜键的母亲是位心善的老太太,她经常守在兵营的门口,遇到军官就问:“孩子,您有没有用不上的东西呀?都送给大娘吧”……然后就踱着一双小脚去救济老乡。姜键这时候是二大队的副队长,他自己不好出面办这种事,却也经常在私底下发牢骚,责怪政府亏待了东北人。

当时,与东北有关系的共产党人几乎全去了“满洲”,一般人并不知道东北民主联军的司令是林彪,却都知道张学思出任了辽宁省主席,借着“张大帅”的名头、招兵买马的号召力很大。于是,许多人都认为国民党只派“外乡人”去东北是搞不过中共的,最好的办法是把张学良放出来,让他带着老部下去和中共和苏共争地盘——凭着张少帅的影响力,且不说能不能赶走“民主联军”、至少能够让共产党发展不起来——这样的话,中央政府在东北既不花钱、也不费力,国军可以把精锐部队集中在平津地区,先南北夹击、解决华北问题,再图谋恢复东北……

这个想法或许有道理,但实际上根本就行不通。抗战期间,东北受到的破坏比较小、比中国其他地方富裕得多,为了能去满洲发“接收”财,中央嫡系自己都争破了头,谁还会让这个美差落到“东北破落户”的头上?更重要的是,46年,正是蒋总裁满怀壮志准备一统江湖的时候,他刚刚把拜把哥哥龙云软禁起来,又怎么可能再把拜把弟弟张学良放了出去。

因此,盼望回家的东北军人们只能留在南京城里苦苦煎熬。一直熬到47年底,陈诚顶不住了,政府才赶紧组织“回乡总队”,把这两万多人送回沈阳去打仗。可这些人早就对“党国”寒透了心,一回家就找去共产党、还没来得及整编就跑光了,就连总队长张国威都投了林彪,打老蒋的劲头比正宗的八路还要猛。

46年4月,“第一届国民大会”(制宪国大)的代表选举工作即将完成,这对渴望“民主”的人们来说也是个好消息。

其实,早在46年1月10日,全国各党派就在重庆召开了“政治协商会议”,当时的代表名额为国民党8人、共产党7人,青年党5人,民主党派(民盟、民社党、救国会、职教社、村治派、第三党)9人,无党派贤达9人,这样,共产党和民主人士的联合力量就超过了国民党和“青年党”。结果,执政党提出的议案经常被在野党否决,而在野党的主张又得不到执政党的履行,这就使得所谓的“政治协商”流于形式,于是,制订宪法、召开“国大”就成了当务之急。

即将在年内举行的“制宪国大”的名额为国民党220名,共产党190名,民主党派120名,青年党100名,社会贤达70名,再算上按地区分配的1350名代表(国统区的面积比解放区大),国民党的势力就远远地超过了共产党。

于是,共产党人就反对召开“国大”,认为这违背了“政治协商”和“党派平等”的原则,是要搞“蒋记独裁”。而事实上,国民党内部也有许多人不愿意“制宪”,他们觉得在大战当前的时候搞一部“宪法”只会束缚政府的手脚,不如沿用战时条例,先消灭了“共匪”再说。可是,美国人却坚持要求中国走“民主”的道路,他们认为,制定宪法、建立西方式样的议会是帮助中国“溶入国际社会”的最佳途径,为此,马歇尔将军甚至采用了“经济制裁”和“武器禁运”的手段压迫国民政府就范,这就更让共产党人觉得国民党是美帝国主义的走狗。

“国大代表”的政治地位和经济待遇十分优厚,这使得各地士绅纷纷踊跃参选。为了当上这个“军机大臣”,候选人之间拉帮结伙,漫骂诬陷、威胁利诱、打群架下黑手,什么卑鄙手段都用尽了,4月份之后,当选的代表们跑到首都准备“进内阁”,落选的家伙也赶到京城来抗议“选举舞弊”,一时间,南京里的大报小报成天刊登各类“内幕消息”,把国大代表们祖宗八代的丑事全都抖露了出来——结果,“国民大会”还没有召开,国大代表的名声先就臭了街,弄得“国大代”也成了“社会五毒”之一。

当然,46年4月,最让大家高兴的“好消息”莫过于“全民涨工资”了。

抗战结束后的物价飞涨使国统区人民的生活陷入了困境、引起了城市居民的强烈不满,为了平息民怨,政府就决定给公务员和军人增加薪水,甚至还给私营企业的职员和工人规定了最低收入线。

“全民涨工资”虽然是通过加印纸钞实现的,但人们手里的钞票多了、毕竟感觉不错。就拿蔡智诚来说,伞兵少尉的军饷从两万法币猛增到十万,揣在挎包里沉甸甸的一大坨,顿时觉得自己成了个财主(当时的汇率为一美元兑换三千五百法币,十万法币大约相当于三十美元)。

然而,“涨工资”让职员和工人们高兴了,却让资本家觉得受不了。当时,南北交通阻断、城乡道路隔绝,民营企业失去了农村市场、正面临着难以为继的困境,一方面,本土的原料价格高昂、商品销售不畅;另一方面,大量美国货物涌进中国,从汽油到汽车、从电灯到电影、从面粉布匹到棉纱白糖,从女人的口红丝袜到男人的领带皮鞋,甚至连铁钉和香烟都是USA……而现在,政府的一纸公文就让工人的工资提高了好几倍,更是大幅度增加了资本家的经营成本,使得民营企业在洋货面前毫无还手之力。

于是,私营业主也走上街头游行抗议。抗议不见效果,他们就把厂子关了、放弃实业、投资商业,大家都去炒黄金、炒美元、囤积外国货,这样一来,就更加剧了物价的飚升,结果是工资涨得再快也赶不上物价攀升的速度……

在那段时间里,五花八门的抗议活动是南京城里的寻常风景,参加游行示威甚至成了一些人捞取外快的发财手段。

“青年从”的无赖们就是这样——三青团出钱打学生,他们就动手;地方士绅出资“揭露选举舞弊”,他们就上街游行;资本家雇佣人手“抗议政府压制民营企业”,他们就跑到总统府门口静坐……这帮家伙今天装学生、明天扮职员,举着各种各样的横幅、喊着乱七八糟的口号,简直成了政治闹剧中的龙套演员。

潘崇德也是这样的“群众演员”,只不过,他演着演着就演砸了。

小潘这个人太贪财,只要遇到“客串”的机会就不放过,有时候一天要跑好几个场子,从早到晚都在中山大道上跳来跳去,时间一长就被军警们认熟了。有一天,他刚参加完“上海商界”的抗议,又来参加“河南士绅”的请愿、胸前还挂了个“民意代表”的牌牌,总统府的门卫拦住他问:“你到底代表什么地方的民意?”,潘代表答不上来,门卫官就骂他无理取闹、是个王八蛋。

潘崇德恼羞成怒,顶嘴说:“当兵的是王八蛋,当官的就是王八”,为了增强表现效果,他还用粉笔在总统府的墙上画了个大乌龟——军警们显然对这幅绘画作品十分不满意,当即就把“潘王八蛋”抓起来、关了几个月。

当然,在公共场合乱涂乱画是不文明的表现,但是,潘崇德的看法也并非完全没有道理。在当时,瞎扯淡的事情实在是太多了。

报纸上每天都要发布“军事调停组”的声明,国军和共军的代表都讲着同样的话——都在呼吁和平、都喊自己委屈、都在指责对方、都在“自卫反击”……一边说不忍心打仗,一边又不惧怕牺牲;一边要求停战、一边又集结军队,一帮代表拉着马歇尔这里瞧瞧、那里看看,也不知道是在忽悠美国人还是在忽悠中国人。

民主党派也很活跃,大讲合作、大谈和平。许德珩发起成立“九三学社”,居然在这个时候提出“各党派解除武装”、“实现思想绝对自由”、“完成国家工业化”……就连卖菜的小贩都觉得是在痴人说梦,可一帮专家教授却喊得十分起劲,真不知道是他们被别人忽悠了、还是想要忽悠别人。

46年6月,“上海人民和平请愿团”的十一名团员到南京来请愿,刚下火车就被“苏北难民团”的人围殴,马叙伦、雷洁琼、阎宝航等人被打伤,酿成了历史上著名的“下关事件”。事件发生以后,周恩来、冯玉祥等人立即赶到医院慰问伤员,蒋介石也严令追查凶手,一时间,各地的声援、抗议、谴责、质问铺天盖地,可南京城里的老百姓却显得无动于衷,因为谁都看得出这里面的名堂——事实上也是这样,伪装“苏北难民”的是中统特务,而“上海人民请愿团”的11位代表中有3个是中共地下党。

大家都在装模做样。有人义正言辞地“支持民主”,就有人大张旗鼓地“救助难民”。8月份,杜月笙在上海举办“选美大赛”,打出的旗号就是“赈济苏北民众”。

这次选美号称是中国历史上第一次由“良家妇女”参加的选美比赛,从电影明星到社交名媛都踊跃报名,比赛不设门槛、实行“海选”制度,选票要花钱买(一万元一张)、投票次数不限,谁的背后有大款撑腰谁就是冠军,和现在的“手机短信投票”是一个道理(所以,别以为选“超女海选”是模仿外国电视,咱们中国的上海滩六十年前就开始这么玩了)。

1946年的8月20号是“上海小姐总决赛”的日子,经过激烈的拉票竞选,“名媛组”的冠军由王韵梅(“傻儿师长”范绍曾的姨太太)获得,“名星组”的冠军是京剧花旦言慧珠(这个不用介绍了),而“歌星组”的冠军是韩箐箐(就是后来嫁给梁实秋先生的韩箐清),都是些不得了的风云人物。

海选现场

“上海小姐”王韵梅

“平剧皇后”言慧珠

梁实秋与韩箐清

“上海小姐”比赛,结果选出了“上海太太”,有钱的大款很开心、没钱的观众也觉得很好玩,但不管怎么样,“选美大赛”为苏北难民筹集了九亿法币的赈灾款,终归是一桩善事。蔡智诚也花了五万块钱去投言慧珠的票,他觉得,借着难民的旗号选美总要比借着难民的旗号打架更为合适一些。

蔡智诚是特意请假到上海看望二哥蔡智仁的,这是他们兄弟俩分别几年后的第一次聚会。蔡二哥来上海的目的是带着新媳妇买衣服,蔡智诚也因此见到了自己的嫂子,觉得她模样很漂亮,却有些娇滴滴的,好象不大适合嫁给军人。

蔡家兄弟在上海的开销全部都由杨三负责承包,这位蔡大哥的马弁、蔡二哥的部下、送蔡四少爷上战场的杨司机如今可大不一样了,成了上海滩上的暴发户。

抗战胜利后,杨三随94军接收上海,然后就退役留了下来,开始“做买卖”。他干的营生其实就是投机捐客,每天都去交易所里折腾“期货”——市场的物价越没有谱,期货交易的生意就越火暴。卖家在台子上喊“三天后的棉纱一个……”或者“十天后的汽油一个……”,底下的人就拼命出价竞争。由于物价的涨幅总是比捐客的预期更加“理想”,所以做投机买卖的人都发了大财。

可是,干这种买卖是需要现金本钱的,杨三的办法是到乡下去“揽会”。

“揽会”也叫“搭会”,属于私营的金融活动(提醒一下,解放前是允许的,现在再搞就违法了)——大家凑份子、轮流当“会头”,“会头”请会友们吃顿酒,大家就把钱交给他,这其实是一种民间的集资方式——当“会头”的次序有先后,待遇也不一样。比如一个一百万的会,第一个会头只能收八十万、第二个八十五万,依次类推、越靠后的钱越多,最后一个能收到两百万也说不定。乡下人的眼皮子浅,都喜欢排在后面收大钱,可杨三却永远是抢头一个,他一拿到现金就去炒期货,三两下就赢得了暴利,而后面的会友却倒了霉,排在最后的甚至连会费都不敢要,因为物价涨得太厉害,等到“收两百万”的时候,恐怕连“请会酒”的饭钱都不够了……

炒期货的人比一般百姓更关心时局,杨三就经常向蔡家兄弟询问:“内战会不会真的打起来”。

46年的8月,按中学课本上的说法,解放战争已经爆发了。可是在蔡智诚的概念中,当时并没有正式开打,因为这时候共产党的报纸还在国统区里发行、中共的军队还叫做“国民革命军”(八路军)、“军事调停小组”还在继续工作、“国民大会”的筹备名单中也依然有共产党人的名字……

这时候,社会各界也没有放弃和平的最后希望,蔡式超老先生给孩子们写信,讲来讲去都是“避免战乱、休养生息”的大道理,甚至还引用了赵藩的名言:“能攻心则反侧自消,从古知兵非好战;不审势即宽严皆误,后来治蜀要深思”。蔡家的两个儿子看了以后哭笑不得,心说:打不打仗,岂是我们这样的小军官能够决定的,恐怕就连蒋委员长也没有多少办法。

…………

47年春节过后,伞兵总队抽调五个战斗队(加强连)的一千一百多人秘密集中、准备对延安实施空降突袭。部队先是在南京进行伞降训练,然后又转到西安郊区进行地面模拟,并针对不同情况拟定了数套作战方案,目的是在地面兵团接近目标的同时,迅速控制延安机场(机场是乘车离开延安的必经之地),并对杨家岭、王家坪等重点目标实施攻击。

3月15日,各项工作准备就绪,配合行动的运输机和轰炸机部队也已经到位。可到了18号,地面部队逼近延安的时候,胡宗南只是命令轰炸机起飞作战,却没有让伞兵出动,特种部队最后无功而返,于3月底回到了南京。

这次行动夭折的原因,西安绥靖公署的解释是“走漏了风声,延安方面已经有所察觉”——这很有可能是真的,因为从《汪东兴日记》上看,当时,解放军在延安机场挖了壕沟、布置了警戒部队——但值得一提的是,直到18号下午,毛泽东和周恩来等中共领导人依然坚持在王家坪,而且,毛泽东主席最后还是经飞机场撤退的,真是够有胆魄!

当时,伞兵的行动计划十分保密,甚至连参谋处的人都不知道其中的内情,蔡智诚当然也就更无从知晓。从济南回来以后,他立刻被派到三青团的工作队、参与对付“闹事”的学生。

帮三青团干活属于“特务工作”,可以领取“特别费”,但这笔外快其实并不好挣,社会局势动荡不安,学生们的情绪又很激动,稍微有点良心的军警都会感到左右为难、无从下手。

整个三月份,“蔡特务”都在为了沈崇的事情和别人吵来吵去,直到美国(被禁止)犯皮尔逊被判了十五年徒刑,大学生才好不容易消停了几天。谁知道,四月中旬,学生们又开始上街游行了,这回的抗议主题换成了“反饥饿,反内战”,甚至连大学教师也参加了进来,还打出一个很有名的横幅——“教授教授,越教越瘦”。

“反饥饿”运动是内战期间国统区坚持时间最长、影响最大、最为成功的民主风潮,因此被毛泽东同志称为“有利的敌后战线”。这场运动最初发端于47年4月,正式爆发于47年5月,并一直持续到了1948年底,运动的主力军始终是全国各大学的师生。

大学师生们为什么要带头闹事呢?算一笔帐就明白了。

以南京的“国立中央大学”为例。47年4月,该大学普通教员(助教)的月薪为100万法币(蔡中尉此时的军饷为60万法币),这笔钱如果全部用来买米,可购糙米400斤,相当于今天的人民币六百元;如用来买肉,可买猪肉100斤,相当于人民币一千元;但若是用来购买黄金,即便按照47年“黄金浪潮”的黑市最高价,也可换得纯金55克,相当于今天的一万元。由此可见,物价上涨,主要是体现在基本生活物资方面,物价高的情况也主要集中在大城市——而造成这种状况的根本原因就是内战,战争的兵员需求使农村劳动力匮乏,战争的破坏又使农田荒芜,造成粮食产量下降。战争阻断了城乡之间的交通,使农副产品无法进入城市市场,随着战局的恶化,基本生活品的价格也就越来越高。

这样的物价对有钱人的影响不大,肉价再高也触动不到富翁的神经;军政人员也觉得无所谓,因为在军队里吃饭是不花钱的;甚至某些市民在短时间内也有办法,因为只要胆子大一点,多到乡下去跑几趟,就能够买到比较便宜的粮食。真正难以承受压力的是社会工薪阶层和大学的师生们。

1947年,“中央大学”的学费是每学期二十五万元法币,政府每个月发给学生八万元生活费。在3月份以前,大学生依靠国家补贴就可以满足基本的生活需要,可现在却不行了,随着粮油价格上涨,4月份的伙食费需要十万元(同期,北大47年夏季的学生伙食费为14万元,更高),这样一来,学生们到了月底就要饿肚子了。

单身汉的大学生吃不饱,需要养家糊口的教授也不得不为了柴米油盐而精打细算。虽然政府向大学教员低价供应美国糖果、牛奶和面粉,但教授们都知道那是嗟来之食,既不能保证长久也不符合道德规范(比如,朱自清先生就坚决不领美国食品),解决问题的根本还在于必须停止内战。

于是,一场新的民主运动形成了。抗议者提出了十几项要求,有的比较天真(比如要求“将教育投入提升到国家总预算的15%”),有的却合情合理(比如要求提高教师待遇,要求学生的生活补贴费用随物价水平上调)。刚开始的时候,游行队伍还只是在街上转一转、喊喊口号,并没有惹出什么大乱子,可到了5月份,局面却突然发生了恶化。

5月18日,南京政府出台了《维持社会秩序临时办法》,禁止10人以上的请愿、罢课和示威。得知这个消息之后,学生们的情绪反而更加激动起来,5月20日,南京、上海、苏州、杭州的万名师生齐聚首都,准备到“国民大会堂”举行示威,结果在中山东路遭到军警的野蛮殴打,一百多人被打伤,二十多人被捕,从而引发了历史上的“5.20血案”。

5月20日,游行学生与国民党军警在中山路口争抢高压水龙,随即发生血案。

从这一天起,“5.20运动”就伴随着那首《团结就是力量》的歌曲席卷全国,运动的口号也在“反饥饿,反内战”之外新增加了一条——“反迫害”。

也就在47年5月20日这天,从山东传来了整编第74师全军覆灭的消息。

内战以来,整74师一直是华东战场的开路先锋,特别是在“重点进攻”的这两个月里,他们更是攻城拔寨、所向披靡,其“勇猛善战”的名声已经盖过了骄傲自负的第五军和谨慎保守的整11师,一举成为国军中功绩最为显赫的王牌主力,蒋委员长赞誉他们“代表了革命军人的精神”,甚至认为“只要有十个74师,三个月内就可以消灭共产党”……可是,就在前方“连连告捷”的时候,这个“革命军人的标志”却突然被消灭得干干净净,这不免让大家惊愕万分。

整编第74师是在国民党军处于进攻(禁止)时期被歼灭的,这使得它的灭亡不象其他“几大主力”那样狼狈,甚至还带了几分悲壮的色彩。在当时,伞兵总队组织军官进行了相关讨论,蔡智诚他们并不清楚战场上的详情,只是从通报上看到74师是“被敌重兵合围”、“弹尽粮绝”、“力战而亡”的,因此认为其失利的原因主要在于两个方面:一是友邻部队应变失措、救援不力;二是整74师携带的弹药基数太少,难以应付孤军作战的局面——直到这个时候,军官们仍然不愿意承认,人民解放军已经强大到了可以战胜国民党精锐主力的程度。

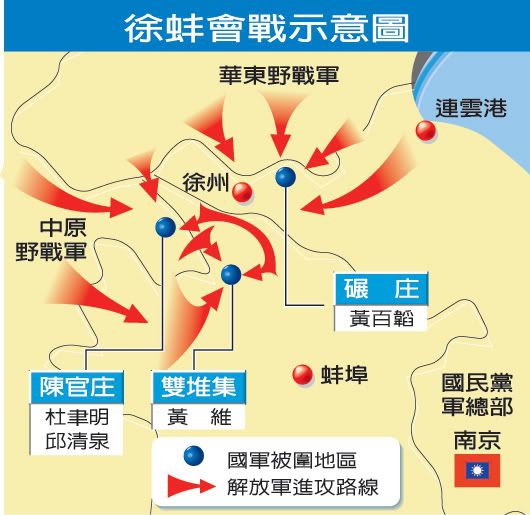

伞兵之所以讨论整74师的教训,是因为他们自己也接到了开赴徐州的命令——随着战局的恶化,原本“扈卫首都”的空军特种部队也要被投入战场了。

也正是这道命令宣告了蔡智诚的留学梦的破灭。

5月22号下午,参谋处长刘农畯传达通知:根据作战任务的需要,伞兵部队原定1947年的留美计划停止执行,留待48年度另行安排——听到这个消息,会议室里一片死寂。一年多来,“留美预备生”们时刻都在盼望着能够出国进修,谁知道,就在行期临近的最后关头却发生如此变故,真让大家欲哭无泪。

直到多年以后,蔡智诚先生还在感叹:“如果张灵甫晚一个月被消灭,我们就可以出国了,那正好可以避开内战……”

5月24日,伞兵总队奉命离开南京,这时候正值“5.20运动”的(禁止)。

这一天,全国各民主党派纷纷发表宣言、抗议国民政府镇压民主的暴力行为,来自华东各省市的学界代表聚集南京,慰问受伤学生、声援民主运动。一时间,中山大道上挤满了游行的队伍,人们用抗议的横幅、用反战的口号、用“向着法西斯蒂开火,让一切不民主的制度死亡”的歌声,“欢送”着走出军营的官兵。

伞兵部队在群众的咒骂声中艰难行进,大家都显得灰溜溜的。莫永聪郁闷地问同伴:“咱们到底为什么打仗?是为了保护他们、还是为了消灭他们?”

蔡智诚只好苦笑着回答说:“为了国家,勉为其难吧……”

“不管民众,只顾国家”,这就是蔡智诚当时的心态。

内战不得人心,这是国统区里的每个人都能够亲身感受到的事实。当初挑起战事的时候,国民党根本就没有做好长期战争的准备,他们原以为半年之内就可以消灭共产党,结果一年下来,前方陷入僵持,后方混乱不堪,政治糜烂、交通阻塞、农业破败、商业崩溃、厂矿企业的开工率不足20%。社会上民不同心、政府里官不同德,经济状况和国民情绪甚至不如抗战最艰苦的那几年。

人民反对内战,因为内战破坏了社会的安定、影响了百姓的生活;许多政界要人也反感内战,因为蒋介石正利用内战排除异己、实行独裁,阻碍了民主的进程。不过,这时候,无论是蒋介石还是其他政客或者学者都没有料到,这个局面继续发展下去,国民党军队将会遭到全面溃败、国民党的政权也将会彻底垮台——而这时候的蔡智诚当然更加预测不到历史的未来。尽管已经意识到共产党难以战胜,但他却认为“如果就此停战,中国将面临分裂”,“唯有军事才能够挽救时局”,他觉得,政府虽然陷入了困境,但“党国”的力量依然比较强大,如果再打一打、取得几场“决定性的胜利”,或许就可以使社会局面出现转机。

抱着这样的心态,蔡智诚走向了战场。

当这位知识青年投入内战的时候,他的内心并不是无意识的。在“民主协商、和平建国”与“三民主义武力统一”的两条道路之间,他选择了武器;在“社会安定的愿望”与“集权统治的需要”之间,他听从了独裁者的指令——1947年5月,面对着震耳欲聋的反战呼声,蔡智诚并没有放弃“一个主义,一个政党,一个领袖”的政治信条,因此,当他作为国民党军人走进内战的战场的时候,他也就此走向了失败、走向了今后的痛苦。

.

不抛弃, 不放弃。

.